第5回|クラッチのはなし

25歳

話の長いジジイは嫌い

22歳

難しい話が嫌い

年齢不詳

難しくて長い話をするジジイ

じどうしゃのしくみ

|第5回|

クラッチのはなし

「クラッチって、そもそも何のコトかご存知?」

「コインで削るタイプのクジ」

「それはスクラッチやな」

「DJがターンテーブルでレコード盤をキュキュキュッてするやつ」

「それもスクラッチ、てかお前らワザとやってるだろ。

クラッチは日本語で言うと “ 継ぎ手 ” となります。繋がったり分離したりが可能な接続部分と言うべきか。現在、世間に出回っている9割以上がAT(オートマチックトランスミッション)車だけど、このクラッチの概念を説明するにはMT(マニュアルトランスミッション)車の方が都合いいから、まずはその前提で話すね」

「よーわからん」

「まったくわからん」

「エンジンてさ、最初の圧縮さえスターターで手伝ってやればブルンと掛かり、その後は放っといても回り続けるやん。ガソリン尽きるまで」

「そんなにアホの子でしたか」

「止めたい時は、以前話した “ 3つの条件 ” のうち、どれかを無くせばいい。キーをオフにすれば火花と混合気の供給がストップするから止まる。ブレーキを踏めば、MT車ならタイヤの回転と共に圧縮も邪魔されて、やがてガクガクと苦しんだ挙句にエンストかます」

「そーなんだ」

「赤信号の度にそーやってエンストさせてもいいけど、それだと発進の度に、またバッテリー使ってスターター回してエンジン始動しなくちゃいけない。せっかく放っといても回り続けるエンジンなんだから、目的地に着くまでは回しっぱなしにしときたい。だったら停止したい時だけ、タイヤとエンジンを繋ぐ動力伝達経路のどこか一部を、任意で切り離せるようにしておけばいい。その方法の一つがクラッチですよ」

「お構いなしに回り続けるエンジンと切り離して、タイヤだけを停めたい時ね」

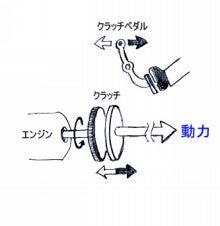

「そーそー。シフトレバーでギアチェンジする時も、エンジンと繋がってブン回されてる状態より、切り離されてる状態の方がスムーズにいくのでクラッチ切りますよね。MT車のクラッチペダル(足元の一番左端のやつ)を踏んでる間はクラッチが “切れて” 、エンジンの動力伝達がそこで遮断されます。ブレーキでタイヤを止めてもエンジンは空転し続ける事ができる。シフトチェンジもできる」

「わかるよーな、わからんよーな、やっぱりわからん」

「クラッチの構造って簡単に言っちゃうと、強力なバネの力で押し付け合った2枚の円盤なんですよ。エンジン側がフライホイール。トランスミッション側がクラッチディスク。この2枚がスプリングの力で押し付けられて繋がっている。クラッチペダルは、それを一時的に引き離すための “ テコ ” なんです」

「ふむふむ」

「オイ、目が遠いぞ……。

発進の時はクラッチ踏んでシフトを1に入れて、クラッチペダルを戻すわけですが……、いきなり繋ぐとエンストします。止まってるタイヤっつーのは、なかなかに腰が重いのです。だからクラッチペダルはゆーっくり戻して、2枚の円盤を擦り合わせながら徐々に動力を伝え、接続します。この『半クラ』というテクニックがMT車の運転には必須で、初心者に立ちはだかる最初の壁なのですよ」

「ああ、半クラって聞いたことあるわ。お爺ちゃんの軽トラか何かで」

「ちなみに、半クラの状態をあまり長く続けてると、クラッチディスクが消しゴムのように擦り減っていくので注意。交換となると結構メンドくさいよ」

「ディスクが減るとどうなるんですか?」

「バネで押し付け合った二枚が滑っちゃうから動力が十分に伝わらなくなり、ジャダーと呼ばれる振動や異音も出ます。放っとけば加速的に悪化しますよ」

「そういえば爺ちゃんの軽トラも、なんかガタピシいってたなぁ。焦げ臭いし、煙めっちゃ出るし」

「それって他にも原因があると思う」

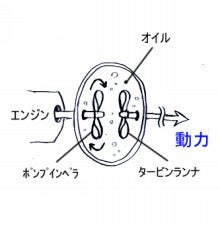

「その点、AT車はこの半クラを自動でやってくれるようになってます。だからクラッチペダルがありません。AT車のクラッチに該当する部分には、代わりにトルクコンバータという機構が設置されていて、日本語では “ 流体継ぎ手 ” と表現されることも」

「流体、つまり液体のクラッチ?」

「そう。構造を簡単に説明すると、オイルに満たされた密封タンクの中に向かい合う2つのプロペラがある。片方がエンジンで回されるポンプインペラ、向き合ってるのがミッションに繋がるタービンランナといって」

「…………」

「オイ寝るな。カタカナが登場するたびに幽体離脱すな」

「日本語でおk」

「エンジンによってポンプインペラが回転すると、中のオイルが掻き混ぜられて洗濯機のように渦を巻くでしょ? すると、向かい合うタービンランナもゆっくり回り始めて、やがて同速となる。これが半クラの “ 回転を少しずつ同期させる ” と同じ働きをするのだ。よく考えられてるでしょ」

「だから “ 流体 ” 継ぎ手なのね。確かによく考えられてるなー」

「ホントはもっと複雑です。タービンの回転が上がると渦の向きが変わって逆にポンプインペラの回転を阻害するようになるため、それを回避するための小細工とか色々とニクいことやってます。でもメンドくさいからその辺の説明は割愛。どうせ理解してくんないでしょ」

「ケンカ売っとんか」

「シバきますよ」

「AT特有の “ クリープ現象 ” 、ブレーキ踏んでないと勝手に進んじゃう習性は、このトルクコンバータのせいです。例えアイドリングでもポンプインペラが回り続ける限り、オイルも掻き混ぜられ続けるので、どうしてもタービンが回っちゃう。完全には動力を遮断できないのよ。だからね、昔から言われてるの。 “ MTは勝手に止まろうとするのをアクセルで進ませる車。ATは勝手に進もうとするのをブレーキで制御する車 ” ってね(ラリーン✦)」

「何その “ 今俺イイ事言った ” 感溢れるドヤ顔は」

「さあ、ガソリンの爆発で生まれた往復運動を回転運動に変える『エンジン』、その動力は『クラッチ』という自由に接続・遮断が可能な継ぎ手を経由して、次に待ち受ける『トランスミッション(変速機)』という装置へと伝わります。次回はこのミッションのお話」

「オカネ払うからシンプルに帰りたい」

この記事へのコメントはありません。