第1回|そもそもクルマとは何ぞや

25歳。隠れVIPマニア。

22歳。柴木の後輩。

いい歳こいた広報。

じどうしゃのしくみ

|第1回|

そもそもクルマとは何ぞや

「ハイ、良い子の皆さんコンニチワ。ALESS広報のTACと申します。唐突ですが、これから数回に分けて自動車というものが一体どうやって動いてンのかを、女性やお子様にも分かりやすいようにザックリ解説していきたいと思います。よろしくお願いします」

「車のことよく分かってない女性代表。永遠の25歳、柴木益代です」

「てコトは、私オコサマ代表?? 伊立のまるです。柴木センパイについてきました。もう帰りたい」

「アンタら毛ほども興味無いでしょ? 車の仕組みなんて」

「まあ…、基本的に女性は機械に弱い生き物ですもん」

「知らんでも運転できるし」

「仕組みが分からない、つまり本質的には”魔法”と同じモノによく命預けられますね。100km/h以上のスピードで走れる1t超の鉄塊なんですよ?」

「そりゃまあ、そーなんだけどさ」

「実は男性でもね、詳しく知ってる人は一部なんですよ。車って技術の結晶ですから、そのカラクリを知れば結構面白いし、なんとなくでも知っていれば故障した時の原因もイメージしやすいんですけどね」

「で、エラソーに講釈タレようってワケね」

「広報ってヒマなん?」

「いちいちカンに触るなぁ。まず自動車って”自分で動く車”って書きますよね。”車”ってモノはそれ以前からすでにあったわけですよ。馬車とか人力車とか水車とか、よーするに車輪がついたもの全てがクルマです」

「肩車とか?」

「地獄車とかは?」

「いきなしアゲ足取りに来るな。地獄車はグルンと後方に転がる柔道技やんけ。つまり回転するモノってことだよ!」

「ハイハイ」

「その車輪を回す原動力、馬車なら馬、人力車なら人間ですね。この原動力の部分を馬やヒトじゃなく”勝手に回り続ける別の何か”に置き換える事ができたらラクじゃん? そこで開発されるのが原動機ですよ。これは英語でEngine(エンジン)と呼びます」

「おお」

「巷で言う”原付”って多くは50cc以下のバイクのことを指すけど、あれは”原動機付き自転車”の略です。つまり正確にはエンジン載っけてる乗り物であれば、バイクだろーが車だろーが全部”原付”なんです」

「まあ確かに」

「ここで皆さんにちょっと考えて頂きたいのですが……」

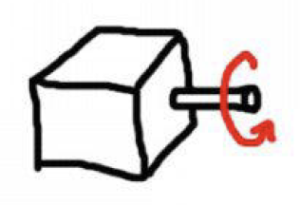

「何かの箱があって、そこからニョキっと棒が突き出てて、それがほっといても回り続けるものを作りたいワケですよ。どうやったらいいと思います? それもできるだけ安価でお手軽に」

「滝の水を水車に受けて回す」

「車は移動するものだから却下。滝は連れて行けん」

「あっ! 棒に糸巻きつけて重り吊るすのは? 重りが落下して棒がくるくる回るよ! 重力はタダだもん!」

「”位置エネルギー”ね。滑り台なんかもそれです。一応有効な手段ですが、それは下に落ちきった時点で止まるし、止まったらまた上に持ち上げるためのエネルギーがいる。収支的にプラマイゼロだから却下」

「…モーター?」

「そうそう。それは分かりやすい例だよね。ラジコンとかに入ってるちっこいマブチモーターも、EVに内蔵してるデカい駆動モーターも基本原理は一緒。アレ、磁石の反発力を利用してるんですよ」

「磁石入ってんのアレ?」

「磁石って違う極同士だと引き付け合うけど、同極だと反発するでしょ? 本体の内壁に永久磁石が貼りついてます。これフィールドコイルって言うんですけど、これで磁場を形成してます」

「磁場?」

「分からんでもいいです。その磁場の中心にコイルを巻き付けたシャフト(棒)を通します。これアーマチャコイルって言うんですけど、よーするに”電磁石”です。昔、学校の理科の実験とかで作ったでしょ」

「覚えてへんわ」

「…つまり、電気通した時だけ磁石になるやつですよ。アーマチャに電気通すと磁石になって、フィールドコイルと反発してシャフトがグルンと回る。実際はこんな単純な話じゃないけど、ざっくりとそーゆーもんだと思っててください。これで一応、”電気を通せば棒が回るハコ”はできます。でもね、このモーター案も却下です」

「そこまで説明しといてなんでや」

「原動機を開発しようとしていた当時の技術で、車みたいにデカくて重いモノを動かせるモーターなんてまだ作れなかったし、仮に作れたとしてもバカみたいに重くなって、まるで使いもんにならんのですよ」

「じゃあ、どーしようってのよ」

「当時の人類がとりあえず手元にあるものでエネルギーを生み出そうとした時、最終的に辿り着くのは熱でした」

「熱? 火を燃やして?」

「そう、”膨張”のエネルギー。トーマス・ニューコメンという発明家が火でお湯を沸かし、その蒸気の力でシリンダ(筒)の中のピストンを上下に運動させる仕組みを開発します」

「あ! もしかして蒸気機関!?」

「そうそう。その蒸気機関の往復運動を回転運動に変える改良を加えたのが、皆も知ってるジェームス・ワットさんです。針のない注射器をイメージして。ピストンの先をカクカクと何度も直角に曲がったクランクの一部に繋ぐ。シリンダの中の空気が膨張すればピストンが押し出されてクランクをグルンと回す」

「機関車トーマスもこれで動いてます。時々プシューて出てるのが蒸気です。さて、やっとエンジンらしいものができましたが、残念ながらこれも自動車には使えません」

「なんでよ!」

「大量の水と石炭がいるでしょが。蒸気機関車なら沢山ある連結車両の一つを石炭用に解放できるけど、自動車はせいぜい大人5人乗せるくらいだから、そんなスペース無いやん」

「…詰んだ」

「待て、まだ詰むな。で、結局シリンダの中で爆発を起こすことにしたんですよ。火薬や燃料を使って」

「おお、なるほど」

「ただ爆発って、一発ドカンと起きたらそれで終わりですよね? 回転運動を維持させるには、連続で安定した爆発を起こす必要がある。火薬だとちょっと安定供給が難しいってんでガソリンの登場です。ガソリンは液体だから、ちょっとずつ量を調節できるわけですよ」

「確かに」

「では、次回からガソリンエンジンの仕組みについて見ていきましょう。寝るなよ?」

この記事へのコメントはありません。